Der Papst vom Bahnhofsviertel

Frankfurt am Main, 1. Oktober 1959: Ein junger Mann lenkt seine Schritte in die Taunusstraße, um bei einer Industrievertretung eine Lehre zum Großhandelskaufmann anzutreten. Was der gerade 20-jährige nicht ahnt: Diese Lehrzeit sollte für ihn zugleich der Start einer Karriere als Vollblutverkäufer bedeuten.

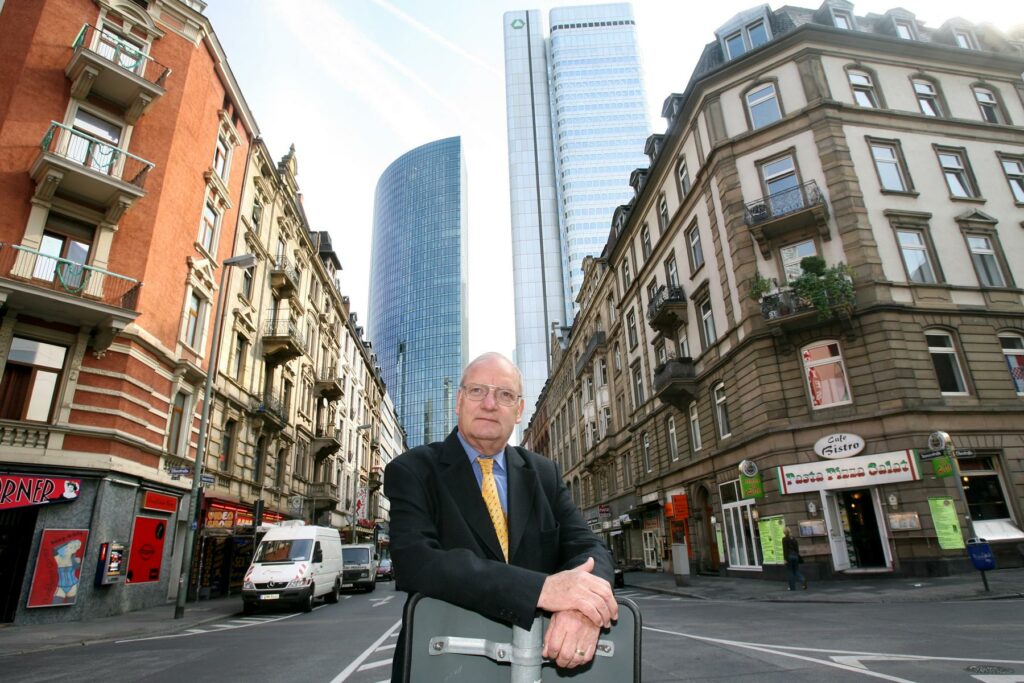

Heute lebt Rolf Ullmann nicht mehr. Vor einigen Jahren hatte ich noch das Glück, meinen „HiFi-Papst“, den ich als Student fast wöchentlich im Studio von „main radio“ besuchte, über seinen bemerkenswerten Berufsweg befragen zu können. Wie nur wenige Zeitzeugen war Ullmann in der Lage, von den kleinsten Anfängen der High Fidelity zu erzählen. Er hat sie in Deutschland miterlebt – und mitgestaltet.

Ausbildung bei Herbert Anger

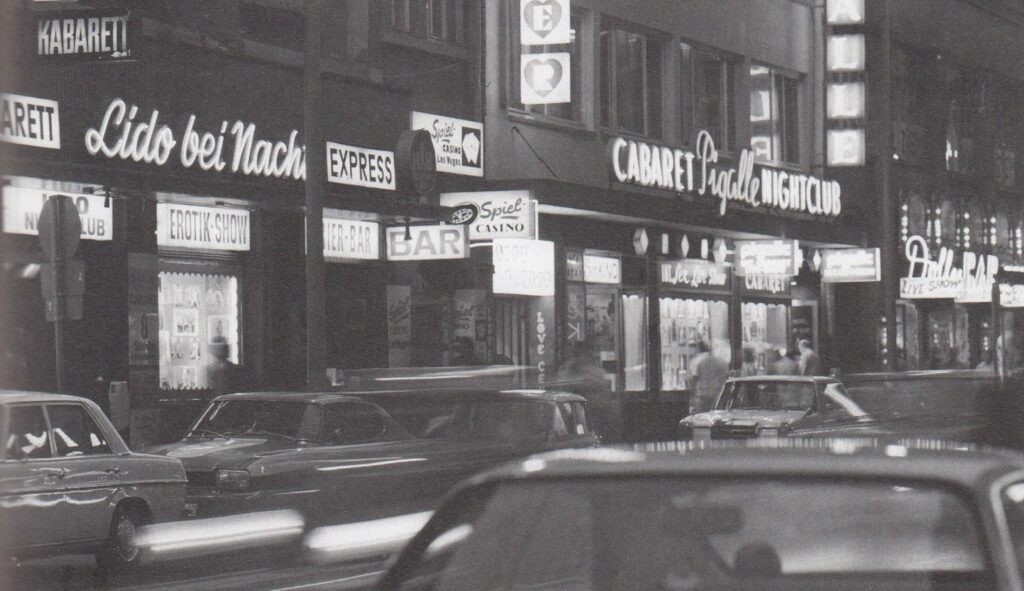

Es ist ein Tag wie jeder andere an jenem Herbstmorgen, als der junge Mann im Bahnhofsviertel – nicht gerade die feinste Gegend in Frankfurt – seine praktische Ausbildung zum Kaufmann beginnt. Brave Familienväter mit Aktentasche steigen aus der Straßenbahn, streben raschen Schrittes ins Büro.

GI’s tauchen übernächtigt auf, die Ausgehuniform fleckig vom Bier. Wie immer haben die US-Boys in den Rotlichtbars und bei Maier Gustl’s Oberbayern nach blonden Fräuleins mit langen Beinen und engen Pullis Ausschau gehalten. Doch Ullmann beschäftigt eine ganz andere Frage, nämlich was ihn in seiner Lehrfirma wohl erwartet.

Herbert Anger ist damals Handelsvertreter der amerikanischen Firma General Electric. Lauter neumodische Produkte aus dem Land der unbegrenzten Möglichkeiten zählen zum Programm: Dishwasher, Aircondition-Geräte und „Freezer“ – Riesen-Kühlschränke aus US-Produktion, die heute in hippen Kreisen angesagt sind und auf Auktionen hohe Preise erzielen.

Das Firmenzeichen von Herbert Anger besteht aus den Anfangsbuchstaben seines Vor- und Nachnamens im Zentrum eines Atom-Modells – was die besondere Fortschrittlichkeit des Unternehmens unterstreichen soll. Schließlich hat das Atomium auf der Weltausstellung in Brüssel ja gerade die Zukunft mit Kernenergie symbolisiert.

In der Ära der Radiogeschäfte und Musiktruhen ist das schon etwas ungewöhnlich. Ungewöhnlich auch, dass Anger zu einer Zeit, als in Deutschland kaum jemand Englisch versteht, gleich mehrere Sprachen spricht.

Herbert Anger besitzt ein immenses Gespür für kommende Trends. Er vertreibt nur Elektroartikel, mit denen sich Wettbewerber noch nicht so beschäftigten. Als solche Produkte erkennt der Großhändler hochwertige HiFi-Geräte, die in den USA und in Großbritannien immer mehr Verbreitung finden, in Deutschland aber so gut wie unbekannt sind.

Wenige Monate, bevor Rolf Ullmann in der Taunusstraße seine Ausbildung beginnt, hat Anger bereits in mehreren Zeitschriften eine Anzeige über das HiFi-Programm von General Electric geschaltet, das Tonabnehmer, Tonarme, Verstärker und Lautsprecher umfasst.

Sammelanzeige im Musikmagazin fono forum sowie in den technischen Fachzeitschriften Funkschau und Funk-Technik; links oben das „Variable-Reluctance“-Pickup und der Stereo-Tonarm TM-2 G von General Electric. Das Zentralorgan aller HiFi-Adepten, die HiFi-Stereophonie, existiert damals noch nicht

Eine Einzelannonce im Sommer 1959 gilt dem von Herbert Anger ins Vertriebsprogramm genommenen Studio-Plattenspieler Thorens TD 124 aus der Schweiz.

Plattenspieler ohne Tonarm? – Diese Anzeige signalisiert den wenigen Fachkundigen in Deutschland eine Besonderheit des Thorens TD 124

„Das waren allerdings nur Versuche meines cleveren Chefs, die Reaktion des deutschen Marktes zu testen“, ist Ullmann überzeugt. „Reale Verkäufe resultierten aus diesen Anzeigen nicht.“

„Ich weiß noch genau“, so Ullmann weiter, „wie Anger mich anwies, den ersten Thorens TD 124 für die Aufstellung im Vorführraum auszupacken, darauf einen geschwungenen Ortofon-Tonarm mit Tonabnehmer SPU-GT zu montieren und den Plattenspieler an eine komplette Quad-Anlage mit elektrostatischen Lautsprechern anzuschließen.

Ortofon SMG 212: Der geschwungene dänische Tonam gilt in Verbindung mit dem Thorens TD 124 der ersten Serie als die stimmigste Kombination. Dem entsprechend heute die Preise für ein makelloses Exemplar

Das war etwa zur Mitte meiner Lehrzeit, also 1961″, versichert mein Gesprächspartner. „Vorher hatte ich niemals HiFi-Geräte bei meinem Arbeitgeber gesehen.“

Vorverstärker Quad 22 mit Mono-Endstufe Quad II – von der man für Stereo-Wiedergabe zwei Exemplare benötigt. Zwischen 1963 und 1966, als Braun den elektrostatischen Lautsprecher LE 1 unter Quad-Lizenz baut, ist die englische Röhrenanlage in Deutschland aus vertraglichen Gründen nicht erhältlich

„Ende 1960 kam Herbert Anger von einer Amerikareise zurück und brachte verschiedene HiFi-Geräte aus US-Produktion nach Frankfurt mit“, berichtet Rolf Ullmann weiter. „Die ersten Modelle waren technisch noch nicht so hochwertig. Immerhin lernte ich dadurch den Begriff ‚Stereo’ kennen. Für den Verkauf wurde ein Ingenieur eingestellt, und ich war sein Handlanger.“

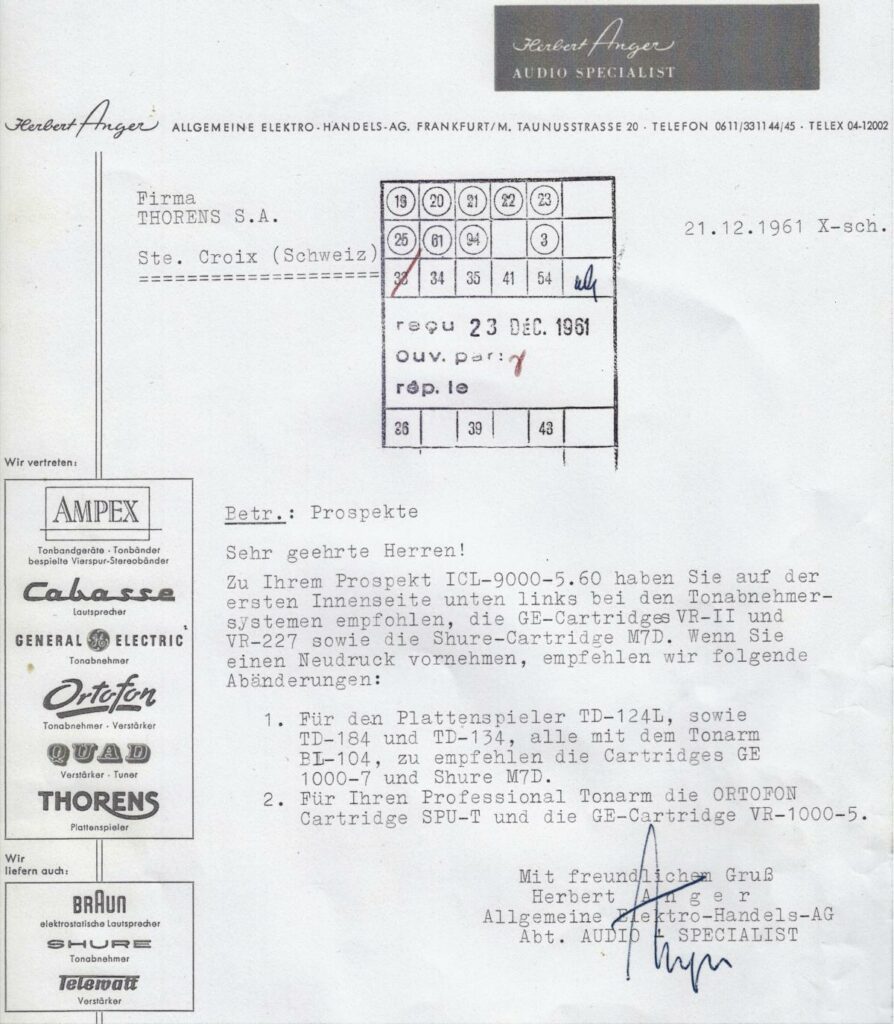

Wenige Monate später gelangen die „richtigen“ HiFi-Fabrikate ans Lager von Herbert Anger in der Taunusstraße: Thorens, Ortofon, Quad, Ampex und Cabasse

Ein Problem für Ullmann in der damaligen Zeit, in der in Deutschland nur wenige Menschen Englisch beherrschen, bedeuten die Bedienungsanleitungen der ausländischen Geräte. Aber auch dafür findet der Chef eine Lösung. Er abonniert einfach alle einschlägigen Fachzeitschriften wie die HiFi-Stereo Review. „Die gab’s halt nur in Englisch“, lacht Ullmann. „Mit meinen paar Englischbrocken habe ich mich da so durchgeboxt und musste das Fachenglisch dann lernen.“

Als die neuen Geräte zum ersten Mal aufgebaut sind und ihr Können zeigten, ist Ullmann von deren Anblick und dem Klang, vor allem der elektrostatischen Lautsprecher von Quad, überwältigt. Die Begeisterung für’s neue Thema wird so groß, dass Anger seinen Lehrling vom Steno-Unterricht befreien lässt. Mit Feuereifer tippt er Briefe an Einzelhändler und Endverbraucher, die sich in Sachen neue HiFi-Technik an die Hersteller gewandt haben, und lädt sie zu einer Geräte-Demonstration in die Taunusstraße ein.

Anger-Anzeige für den Thorens TD 124 – hier mit dem Werkstonarm Thorens BL 104, der ab 1959 für das Laufwerk lieferbar ist

„Die ersten Kunden für HiFi waren vor allem Freiberufler wie Ärzte, Apotheker und Architekten“, erklärt Ullmann. „Aufgeschlossenheit für neue Produkttrends und finanzielle Potenz trafen bei ihnen in idealer Weise zusammen. Nur vermögende Leute konnten sich HiFi damals leisten, denn die ausländischen Geräte waren wegen der Zollabgaben und der noch nicht so starken DM extrem teuer. So entsprach ein Dollar damals noch 4,20 DM. Dazu kamen hohe Transportkosten und die Spanne des Importeurs.“

„Obwohl sich mein Lehrherr in seinen Anzeigen als ‚Audio Specialist’ bezeichnete, lag ihm HiFi eigentlich nicht sonderlich am Herzen“, verrät Ullmann. „Er betrachtete das Thema weniger unter dem Aspekt des technischen Fortschritts und des klanglichen Gewinns, sondern mehr als reizvolle kaufmännische Spielwiese.“

Das ehemalige Geschäftshaus von Herbert Anger in der Taunusstraße 20. Heute befindet sich im Erdgeschoss des Gebäudes ein Spielcasino

Die Schaufensterfront seines Geschäftshauses in der Taunusstraße 20 – inzwischen ein heruntergekommener Bau mit Spielcasino – zeigt das Küchen- und Klimageräteprogramm. HiFi ist nur in Schaukästen zu beiden Seiten des Hauseingangs zu sehen. Ein repräsentativer Verkaufsraum befindet sich auf der zweiten Etage. Viel passiert dort allerdings nicht, da die meisten Kundenkontakte über Anfragen des Handels bei den Herstellern zustande kommen.

Nur ein bis zwei Passanten pro Tag lassen sich von der Straße in das Geschäft locken. „Herbert Anger war zwar Großhändler, nahm es mit dieser Funktion aber nicht so genau. Wenn ein Besucher zu uns kam und einen Thorens TD 124, TD 135 oder TD 184 haben wollte, bekam er den auch, allerdings zum normalen Ladenpreis.“

Herbert Angers HiFi-Aktivitäten währen allerdings nicht sehr lang. Seine angeschlagene Gesundheit zwingt den Mitbegründer des Deutschen High Fidelity Instituts schon Ende 1962, die Herbert Anger Allgemeine Elektro-Handels-AG an die Europa-Zentrale von General Electric in Genf zu veräußern. Mit dem Erlös kann er sich in der Schweiz zur Ruhe setzen.

Der Vertrieb von Ortofon-Tonabnehmern und Tonarmen bleibt in Frankfurt und geht zunächst an die Importfirma Interphone in der Nähe des Eschenheimer Turms, bald darauf an Audioson im vornehmen Westend.

Das Geschäft mit HiFi-Produkten von Thorens, Quad und Cabasse übernimmt für wenige Monate Echolette in München. Im Frühjahr 1963 wird es der neu gegründeten Abteilung Thorens von Paillard-Bolex in Schwabing übertragen.

Berufsstart bei Echolette

„Im Dezember 1962 beendete ich meine Lehre als Kaufmann“, erzählt Rolf Ullmann mit Blick auf seine alten Arbeitspapiere. „Damals erhielt ich aus München mein erstes Arbeitsangebot von Echolette.“

Das Vertriebsunternehmen wird von Hans Bauer Ende der 1950er Jahre gegründet. Bauer ist selbst Musiker und ersinnt ein Nachhall- und Trickgerät für die Orchester-Elektronik. In Arthur Klemt gewinnt er einen Ingenieur, der die Idee technisch umsetzt und das Gerät in seinem Betrieb in Olching bei München bauen lässt.

Nach dem Erfolg mit Orchester-Elektronik will Echolette-Geschäftsführer Hans Bauer auch an dem viel versprechenden HiFi-Markt teilhaben

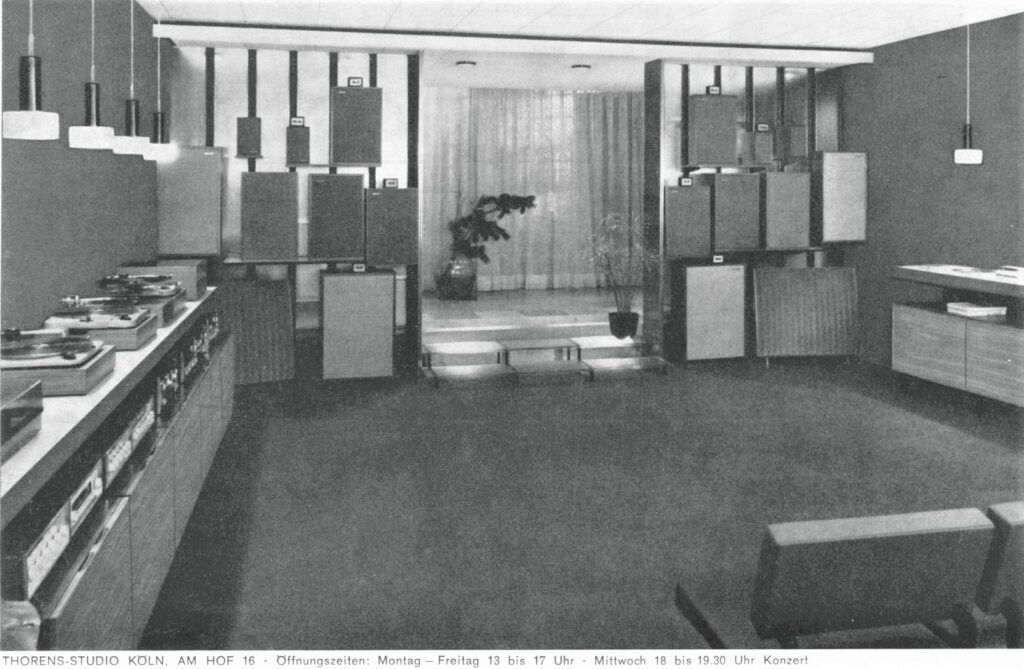

Bereits im Frühjahr 1962 beginnt Echolette unter der Leitung von Alexander Wiesbauer, dem späteren ersten Geschäftsführer von Onkyo Deutschland, mit dem Aufbau eines Importprogramms der „HiFi-Weltklasse“. Für den Verkauf an Endverbraucher wird in München-Schwabing in der Martiusstraße 8 ein Studio eröffnet.

Schwungvolles Anzeigenmotiv im Stil der fünfziger Jahre: Zum Importprogramm von Echolette in der Münchener Martiusstraße zählen Verstärker von Fisher und Grommes, Lautsprecher von James B. Lansing, Tonabnehmer von Pickering und Studio-Plattenspieler von Thorens – zu Recht also „HiFi-Weltklasse“

Für den wichtigen Außendienst sieht Bauer in Rolf Ullmann den richtigen Mitarbeiter. Der Jungkaufmann erhält eine Jahresnetzkarte der Deutschen Bundesbahn und bereist fortan im Auftrag von Echolette den Fachhandel.

„Das war damals noch eine sehr überschaubar Zahl von Händlern“, beschreibt Ullmann die Szene. „Erste Adressen für HiFi in Deutschland waren Anfang bis Mitte der 1960er Jahre Radio Ring in Aachen, das Funkhaus Evertz in Düsseldorf, Döll in Hannover, Phora in Heidelberg und Mannheim, Radio Kern in Karlsruhe, Radio Barth in Stuttgart und die Firma Friedrich Reich in München. Diese und andere Händler habe ich mindestens einmal im Monat besucht.“

Zum Vertriebsspektrum von Echolette gehören auch Tonabnehmer von Pickering sowie die Lautsprecher von James B. Lansing. Fast die gesamte amerikanische Musikprominenz arbeitet mit den Erzeugnissen von Lansing, die auch in hochwertigen Gitarren- und Basslautsprechern von Fender und Echolette Verwendung finden.

Die Lansing „Olympus“ aus dem Programm von Echolette zählt zu den weltbesten Großlautsprechern – und sorgt auch im gutbürgerlichen Karlsruher Wohnzimmer von Karl Breh, dem späteren Chefredakteur der HiFi-Stereophonie, für Wohlklang

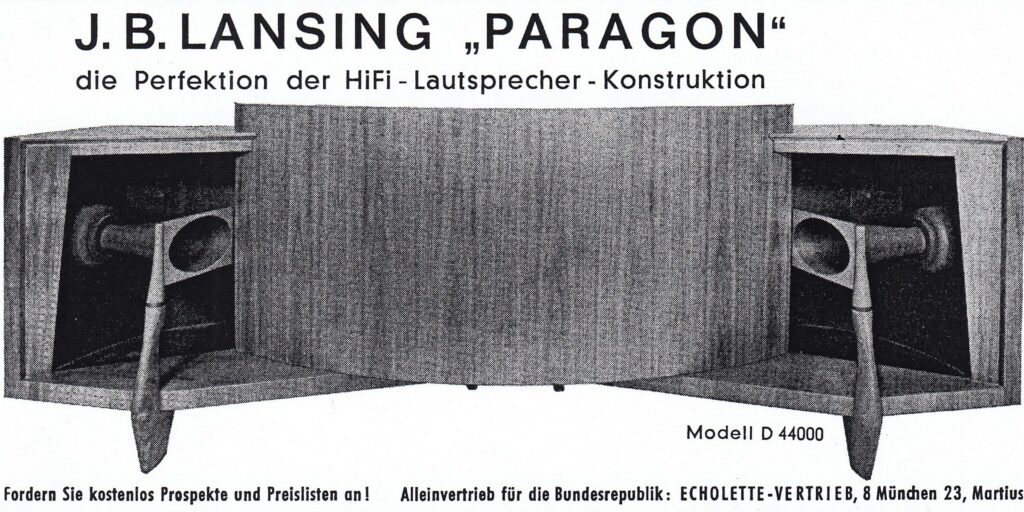

Noch eindrucksvoller von Lansing ist die Studio-Abhöranlage „Paragon“. Die hornbasierte Dreiwegekonstruktion (zwei 15-Zoll-Bässe plus Mittel- und Hochtonhorn) bringen den linken und rechten Kanal in einem wunderschön geschwungenen, von Hand aufgebauten Holzkorpus zusammen.

Die besondere Konstruktion des Paragon (zu Deutsch: Ausgleichung) sorgt dafür, dass der Stereo-Effekt im ganzen Raum hörbar bleibt. Ullmann weiß noch, dass Hans Bauer diese über 10000 DM teure Lautsprecheranlage einem bekannten Münchener Großindustriellen verkauft hat.

Die preiswerte Linie bei Echolette wird durch die US-Marke Grommes vertreten. „HiFi-Reproduktion verlangt in jeder Beziehung erstklassige Geräte“, informiert der in Franklin Park, Illinois, ansässige Hersteller. „Besonders schwierig ist diese Forderung zu erfüllen, wenn gleichzeitig die Preisfrage eine ausschlaggebende Rolle spielt.“

Röhrenverstärker 24 LJ von Grommes mit einer Ausgangsleistung von zweimal 12 Watt

Grommes habe es sich zur Aufgabe gemacht, HiFi-Verstärker herzustellen, die angesichts des mäßigen Preises ein Optimum an Qualität und universeller Verwendbarkeit darstellen. Weil diese Komponenten ohne Gehäuse geliefert werden, ließen sie sich in jede Art von Wohnraum integrieren und in Schränke einbauen.

Trotz aller Rührigkeit macht Echolette die gleichen Erfahrungen wie andere Vertriebsfirmen jener Zeit. Der deutsche Markt ist in der ersten Hälfte der 1960er Jahre einfach noch nicht reif für die hochpreisigen Verstärker, Tuner und Lautsprecher aus Amerika. So geht die Fisher-Vertretung bereits 1963 an Elac in Kiel – nur ein Jahr nachdem die Münchener sie selbst übernommen haben.

Deutschland ist aber auch für heimische HiFi-Geräte Entwicklungsland. Die Stereo-Schallplatte hat sich noch nicht bahnbrechend durchsetzen können. Ihr Anteil am Gesamtabsatz der schwarzen Scheiben liegt bei weniger als zehn Prozent.

Echolette-Regietisch für gute Musikwiedergabe in Cafés, Bars und Gaststätten; im Bild Fisher-Verstärker in Verbindung mit zwei Thorens TD 124

So gibt Hans Bauer das HiFi-Geschäft schweren Herzens wieder auf und widmet sich der Einrichtung und dem Betrieb der jetzt aufkommenden Diskotheken als neuem Standbein.

Zurück an den Main

Rolf Ullmann indessen zieht es, der Reisetätigkeit als HiFi-Vertreter überdrüssig, wieder nach Hessen zurück. In Frankfurt übernimmt er bei Audioson im Innendienst den Job als „Schrauber und Bastler“, wie er ehrlich bekennt.

Audioson wird 1958 von dem Niederländer Pieter Goemans gegründet

Das Frankfurter Vertriebsunternehmen hat sich erfolgreich auf das Geschäft mit amerikanischen Armeeangehörigen spezialisiert. HiFi läuft im PX-Laden am Dornbusch und in den „Audio Clubs“ der US-Army damals schon wie verrückt.

Audioson residiert bis zur Übernahme der Firma 1964 durch Per Kirksaeter in diesem gepflegten vierstöckigen Wohnhaus im Frankfurter Westend mit Adresse Beethovenstraße 60

Vertriebsleiter West bei Audioson ist Dieter Fricke – HiFi-Urgestein, Lautsprecher-Experte und zeitlebens ein Vorkämpfer guten Klanges.

„In meinem Job bei Audioson war ich einer der ersten, wenn nicht der erste HiFi-Fachberater im Außendienst“, erzählt der 1935 Geborene aus schier unerschöpflichem Wissensfundus. „Mit großer Sicherheit aber habe ich mit unseren Vertriebsprodukten die erste öffentliche HiFi-Vorführung bei einer Abendveranstaltung im Funkhaus Kamp in Krefeld durchgeführt.“

Dieter Fricke, gestorben im Oktober 2021, war hervorragender Kenner der frühen HiFi-Szene. Er ist einer der wichtigsten Zeitzeugen in meinem Werk SCHWEIZER PRÄZISION

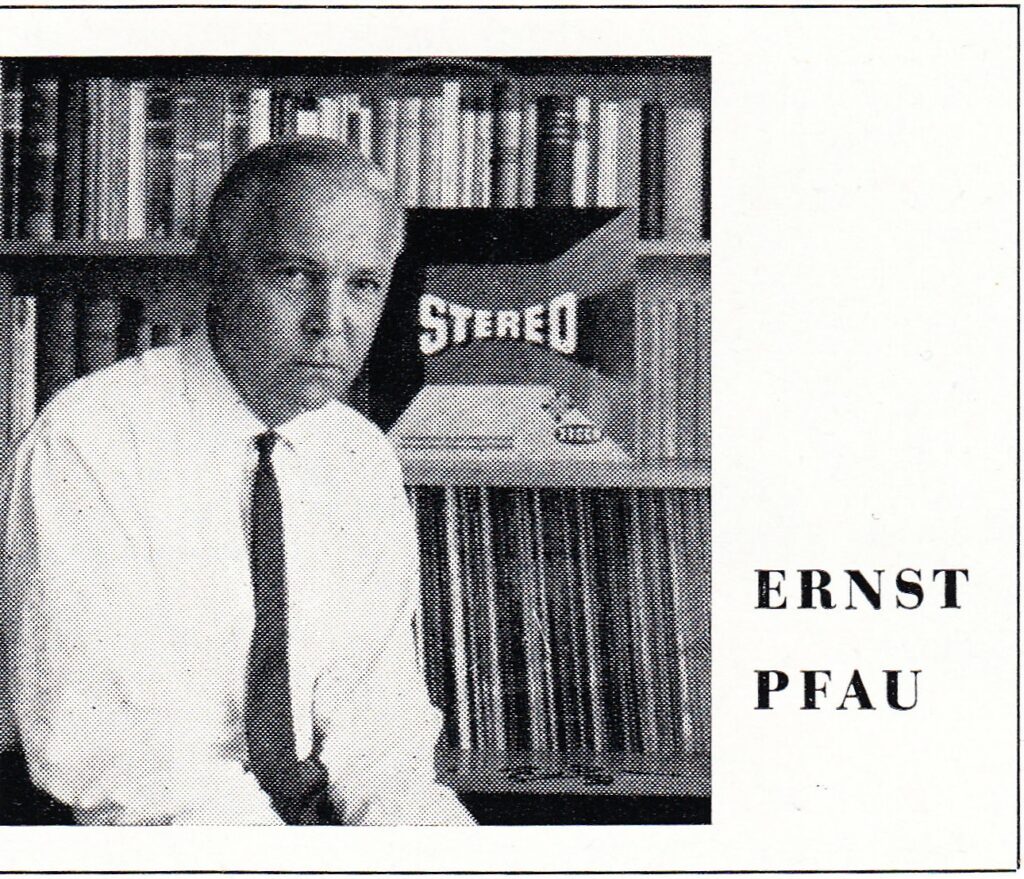

Fricke: „Ich kann mich an viele Ereignisse bei Audioson noch gut erinnern – an den damaligen Chefredakteur der HiFi-Stereophonie Ernst Pfau, der als Junggeselle ein Verhältnis mit einer unserer Bürodamen hatte, und an bekannte Namen der alten HiFi-Garde wie Dieter Ludenia von Fisher/Elac sowie an Manfred Walter, Wolfgang Hasselbach und den Lautsprecherentwickler Wolfgang Seikritt von Braun, der später Mitbegründer von Canton war.“

Ernst Pfau, geboren 1904, war der erste Chefredakteur der HiFi-Stereophonie. „Bald jedoch“, plauderte Dieter Fricke mir gegenüber aus dem Nähkästchen, „kam er an Karl Breh nicht mehr vorbei und musste 1964 die Chefredaktion an ihn abtreten.“ Bis 1968 fungiert Pfau noch als Herausgeber, 1974 ist er dann Mitbegründer der Zeitschrift STEREO

HiFi-Berater bei Paillard-Bolex

So stark die HiFi-Branche inzwischen in Bewegung geriet, so häufig wechsel Rolf Ullmann in den kommenden Jahren seine Arbeitgeber. Er lernt dadurch ständig neue Gebiete kennen.

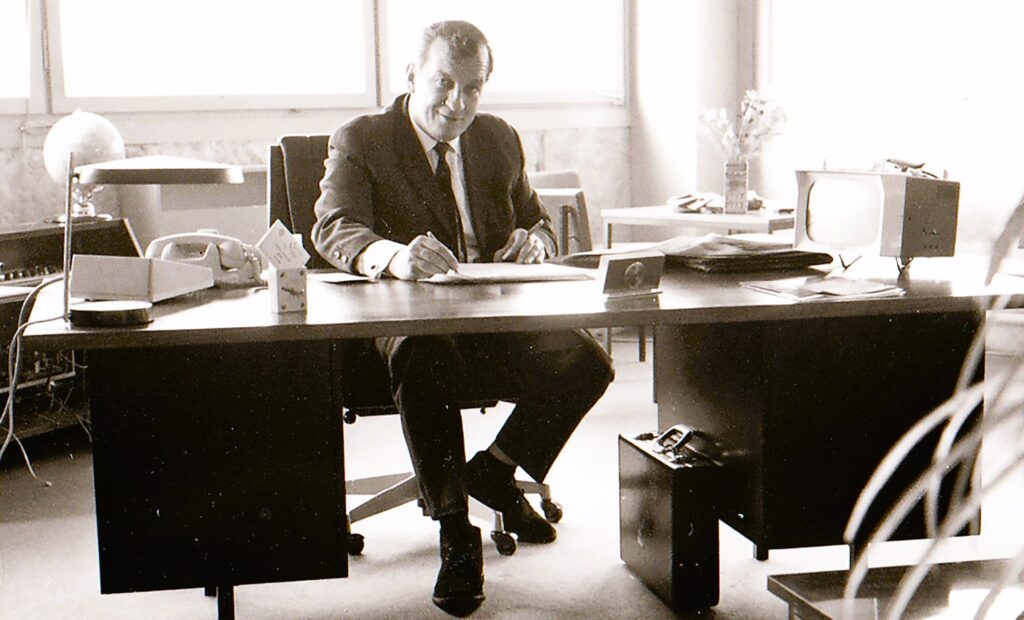

Nach kurzem Intermezzo bei Audioson wirbt ihn Paillard-Bolex dort ab und stellt den jungen Kaufmann, der sich in der Branche schon einen Namen gemacht hat, in der Frankfurter Niederlassung, Neue Mainzer Straße 8-12, als HiFi-Berater an.

Die deutsche Thorens-Vertretung richtet Mitte der 1960er Jahre in mehreren deutschen Städten technisch wie architektonisch nach modernsten Gesichtspunkten gestaltete Vorführstudios ein, die einen lückenlosen Überblick über das anspruchsvolle Vertriebsprogramm bieten. Also auch der HiFi-Produkte, die Ullmann aus seiner Lehrzeit bereits kennt.

Damals absolviert mein Gegenüber die Ausbildung zum HiFi-Fachberater beim Deutschen High-Fidelity-Institut. „Der Lehrgang in Bad Soden 1964 war erst der zweite dieser Art.“

Teilnahmeurkunde am zweiten Händlerseminar des dhfi 1964 in Wiesbaden. Besonders hoch sind die Prüfungshürden nicht …

Stolz präsentiert er seine von den dhfi-Vorsitzenden Karl Breh und Dieter Ludenia unterzeichnete Urkunde. „Die Fachzeitschriften HiFi-Stereophonie und fono forum zählten sowieso längst zu meiner Pflichtlektüre.“

Ullmann besitzt jetzt privat einen Röhrenverstärker von Sherwood sowie den Plattenspieler Thorens TD 124 mit Ortofon-Tonarm und dem Tonabnehmer SPU-G/T, von dem er restlos begeistert ist. Im Vorführstudio legt er sich mächtig ins Zeug, um die Besucher von der einmaligen Präzision und den geringsten Fertigungstoleranzen des TD 124 zu überzeugen.

„Das Hauptlager unseres TD 124 aus der Vorführung versorgte ich immer mit reichlich Öl“, verrät der Profi mit schlauem Blick. „Wenn ich das beinahe fünf Kilogramm schwere Schwungrad mit seiner polierten Achse aus der Lagerhülse zog, erzeugte das vor meinen Beratungskunden immer einen eindrucksvollen Plopp“

HiFi-Begeisterung, Redegewandtheit und Verkaufstalent sind bei dem Vollblutverkäufer eine ideale Verbindung eingegangen. Umso mehr wurmt ihn, der in Umsatz- und Gewinnzahlen zu denken gewohnt ist, dass ihm bei seiner rein verkaufsfördernden Tätigkeit bei Paillard-Bolex quasi die Hände gebunden sind. „Ich wusste am Abend nie genau, was ich geschafft hatte, da ich die Interessenten ja nur an den Fachhandel verweisen durfte.“

Umsatz mit Erfolgsbeteiligung

Reichlich Gelegenheit zu wirtschaftlichem Handeln bekommt der HiFi-Berater ab Herbst 1966 nur ein paar Straßen weiter. Beim „Phonohaus“ an der Hauptwache direkt neben der Kaufhalle übernimmt er die Leitung des Studios, das Dieter Fricke aufgebaut hat. Hier entwickelt sich Ullmann zur Verkaufskanone!

Denn dort ist der Spitzenverkäufer am Umsatz erstmals direkt beteiligt. Der große Laden mit exklusiver HiFi-Abteilung in Frankfurts bester Innenstadtlage gilt als Publikumsmagnet. Vor allem am seitlichen Schaufenster in der Kinopassage drücken sich Menschen die Nase platt. Dort sind Geräte von McIntosh zu bewundern – allen voran die wuchtige Röhrenendstufe MC 275.

Anzeige des Phonohauses 1966 auf den Händlerseiten der HiFi-Stereophonie und des fono forum

Im Phonohaus verkehren aber nicht nur gut betuchte Interessenten. Ullmann kann sich an einen Briefträger erinnern, der bei ihm Stammgast war:

„Erst nach einem ganzen Jahr und mit den damals üblichen Trinkgeldern zu Weihnachten hatte der Kunde für einen Quad 22 den Kaufpreis zusammen. Dabei konnte der Mann mit dem Vorverstärker allein ja gar nichts anfangen! Nach langem, zähem Sparen stand ihm dann endlich das Geld für die Komplettanlage zur Verfügung. Zur Einweihung lud mich der Überglückliche sogar in seine Wohnung ein und bat mich, die Zusammenschaltung der Komponenten zu überprüfen.“

In den wenigen Läden, die HiFi auf hohem Niveau anbieten, läuft das Geschäft inzwischen schon recht gut. Auch ausreichende Handelsspannen sind damals durch strikte Preisbindung der meisten hochwertigen Geräte in Deutschland gegeben. Doch wo Erfolg ist, tauchen auch Neider auf. Ullmann vermutet, dass das Phonohaus auf Druck anderer Händler das Geschäft mit HiFi-Stereo bald wieder aufgeben musste und fortan nur noch Schallplatten verkauft.

Neustart bei main radio

Nach dem Ende im Phonohaus muss sich Rolf Ullmann nach einem neuen Brötchengeber umsehen. Da entsinnt er sich der Visitenkarte von Horst Brinitzer, den er bereits von einer Händlerpräsentation zu Bolex-Zeiten her kennt. Brinitzer hat sich bei Frankfurts größtem Händler Radio Diehl vom Praktikanten zum Filialleiter emporgearbeitet.

Bei Diehl bedienen noch Verkäufer in weißen Mänteln mit Kugelschreiber in der Brusttasche die Kunden. „Es muss nach Auswahl aussehen, aber wir müssen die Zügel in der Hand behalten“ lautet hier die Devise – was in den Beratungsgesprächen zielsicher auf margenstarke Geräte von Grundig, Nordmende, Saba oder Telefunken hinausläuft

Anschließend gründet Horst Brinitzer im Wirtschaftsboom mit „main radio“ seine eigene Filialkette. Rasch wird man sich handelseinig.

Ab Ende 1968 beginnt Ullmann im Hauptgeschäft an der Kaiserstraße 40 mit dem Aufbau eines HiFi-Studios. In Ullmanns Reich bei main radio – ganz am Ende des schlauchartigen Ladens hinter den verheißungsvollen weißen Türen – lässt Brinitzer dem Spitzenverkäufer freie Hand. Was auch immer er an Ausstattung begehrt – kein Wunsch wird ihm verwehrt.

Ganz Ohr, wenn es um die HiFi-Stereo-Anlage geht: Anzeige des 1968 eröffneten Studios von main radio im Hauptgeschäft an der Frankfurter Kaiserstraße 40

Außerdem bezieht Ullmann von Brinitzer „ein kleines Direktorengehalt“. Der Job bedeutet aber auch eine 60-Stunden-Woche. Mindestens drei Abende gehen für Vorführungen in den Wohnungen potenzieller Kunden drauf.

Anfang der 1970er Jahre brechen auf dem HiFi-Sektor goldene Zeiten an. „Wer damals schon dabei war, konnte jetzt strahlen. Trotzdem lief das Geschäft nur dort wirklich gut, wo Spezialisten am Werk waren.“ Ullmann propagiert erfolgreich die aufstrebenden japanischen Marken Kenwood und Sony. Den Lautsprecher Bose 901 aus Amerika verkauft er bei main radio an solvente Kunden in beachtlichen Stückzahlen.

Spitzenqualität aus Japan

In der Werbung bezeichnet sich main radio als Studio der 6580 Kombinationen: „Alle Spitzenfabrikate der Welt lieferbar. Durch unsere Umschaltanlage können wir mit wenigen Handgriffen Ihre HiFi-Stereoanlage individuell zusammenstellen. Vollständige Anlagen von 735 DM bis 15000 DM“ – damit ist die Tausender-Anlage von Braun im „Grand Design“ gemeint.

Der Laden führt zwar auch einheimische Geräte wie den Plattenspieler Dual 1219 oder den bildschönen Braun-Receiver Regie 500. Doch der Fokus liegt hier klar auf ausländischen Modellen, speziell aus Japan, die Anfang der 1970er Jahre auf den deutschen Markt drängen.

Bei main radio bin ich als Student bald Stammgast – und in der Welt von HiFi und Stereo angekommen. Ausschlaggebend für den stets in Umsatz- und Gewinnzahlen denkenden Ullmann ist, dass die fernöstlichen Firmen dem deutschen Fachhandel nicht nur Geräte hoher Qualität mit außergewöhnlichen Garantieleistungen liefern, sondern auch Gewinnspannen von 40 bis 50 Prozent einräumen. Aber das weiß ich als HiFi-Neuling natürlich nicht …

Stattdessen erzählt mir der Schlaufuchs, man könne „im Voraus ein Kreuz im Kalender machen“, wann viele deutsche HiFi-Geräte zum ersten Mal defekt sind. Das glaube ich ihm auf‘s Wort, denn die Japaner empfinde ich im Vergleich zu den hausbackenen Erzeugnissen heimischer Herkunft als Erlösung.

Bei main radio falle ich von einer Begeisterung in die nächste – und hänge Rolf Ullmann an den Lippen. Was auch immer der ehemalige Elektriker, der noch den Umgang mit „Strippen“ gelernt hat, mir erzählt – für mich ist das Gesetz. Dabei ahne ich nicht, dass auch mein „HiFi-Papst“ sich besonderer Kundenlenkung bedient – und sich zum Beispiel nicht scheut, bei einer Heco-Box den Hochtöner abzuklemmen, um die klanglichen Vorzüge der Wharfedale Super Linton oder gar der Bose 901 den erstaunten Studiobesuchern vorzuführen …

Mit seinen glänzenden Verkaufszahlen ist Ullmann bald der ungekrönte König der Frankfurter HiFi-Szene. Horst Brinitzer lässt der Erfolg allerdings misstrauisch werden – sein Steuerberater hat ihm geraten, dem Starverkäufer mehr auf die Finger zu schauen.

Als Brinitzer damit beginnt, Ullmann nicht akzeptable Auflagen zu machen, zieht er die Konsequenz. Er kündigt kurzerhand. Wegen einer Konkurrenzklausel in seinem Arbeitsvertrag muss er ein Jahr lang in einem Wiesbadener Studio arbeiten.

Erfolg mit „Ullmann HiFi“

Dann holt Rolf Ullmann aus zu seinem letzten Streich. Am 25. September 1976 eröffnet der weit Herumgekommene in Frankfurt ein eigenes HiFi-Studio. Wegen seines neuen Verkaufskonzepts hat er sich sogar zweimal in den Vereinigten Staaten umgesehen.

„Bei Ullmann HiFi haben wir von Anfang an Geld verdient”, erzählt er stolz. „Der Laden zog mit meinem Namen.” Schon nach drei Jahren überflügelt der Geschäftsmann mit marktgerechten Anlagen der oberen Mittelklasse den Umsatz seines letzten Arbeitgebers.

Natürlich gibt es bei Ullmann HiFi auch fundierte Beratung. Den vom Handel gefürchteten Highend-Schwätzern, die mit stundenlangen Krümeldiskussionen die Zeit stehlen, weist der Chef allerdings freundlich die Tür.

„Kauft nie etwas – kommt nur her, um sich Brummen anzuhören.“ Studiobesucher, die nur herumhängen und keinen Umsatz bringen, kennt schon 1958 der HiFi-Handel in Großbritannien

Rund 15 Jahre ist der Top-Verkäufer in der Eschersheimer Landstraße als HiFi-Händler aktiv. Anfang 1992 verlängert der Hausbesitzer, der das Gebäude umbauen will, den Mietvertrag für seinen Laden nicht mehr. Ullmann entschließt sich damals, sein Studio aufzugeben. Doch das Geschäftliche kann der Mann mit Pilotenbrille auch dann nicht lassen: Bis zum Ruhestand macht er „in Immobilien“ – und ist auch da erfolgreich.

Rolf Ullmann im eigenen HiFi-Studio an der Eschersheimer Landstraße: Ausschlaggebend für den Erfolg des gelernten Elektrikers und Kaufmanns ist sein überragendes Verkäufertalent. Ullmann versteht es, Kunden zu überzeugen und sie mit ihrer Kaufentscheidung zufrieden, ja glücklich zu machen. „Von HiFi-Technik selbst“, so Dieter Fricke trocken, „hatte Ullmann kaum eine Ahnung“

Vom dramatischen Umsatzrückgang bei HiFi aufgrund der Marktsättigung und der schlechter werdenden Wirtschaftslage in Deutschland erfährt Ullmann erst aus der Distanz des Ruheständlers. Befreundete Händler gratulieren ihm sogar dazu, beizeiten aufgehört zu haben.

„Ich habe in meinem Beruf immer viel Glück gehabt”, zieht mein Gesprächspartner bei unserem Abschied die Bilanz seines Arbeitslebens. „Glück mit meinem Werdegang und meinen Entscheidungen, Glück mit zufriedenen Kunden und in meinem eigenen Unternehmen auch Glück mit langjährigen Mitstreitern – meiner Ehefrau Sieglinde und unseren hervorragenden Mitarbeitern.”